남극에서 차세대 이차전지 핵심 소재 발견해

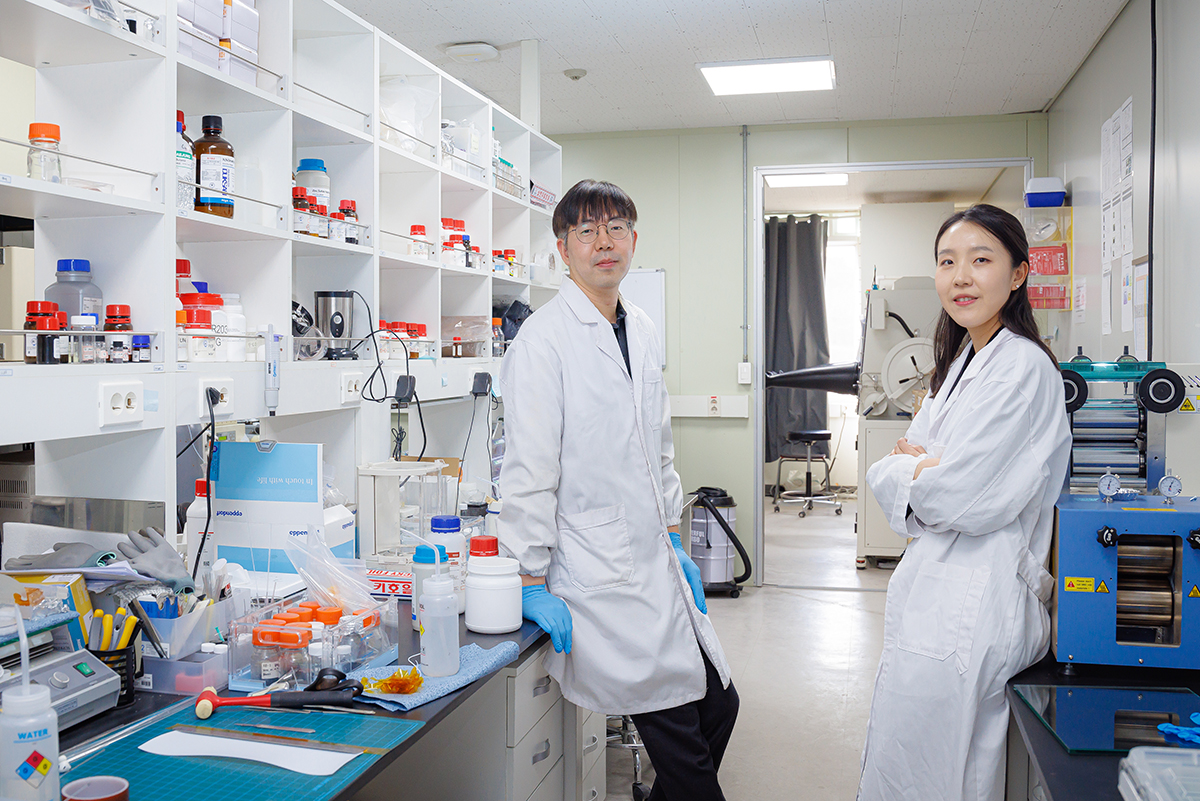

융합바이오신소재공학과 이정태 교수, 한방생명공학과 이슬아 교수, 극지연구소 공동연구

미개척 생물자원과 이차전지 결합한 최초의 사례

융합바이오신소재공학과 이정태 교수와 한방생명공학과 이슬아 교수, 극지연구소 윤의중 박사가 공동연구를 수행해 남극에서 차세대 이차전지의 핵심 소재를 발견했다. 신소재를 적용한 배터리는 성능과 수명이 대폭 향상됐다. 연구는 그 우수성을 인정받아 세계적인 학술지 『Materials Today(IF=21.1)』에 3월 게재됐고, 국제 특허 등록도 진행 중이다.

개미굴 형태의 다공성 구조가 이차전지 성능 높여

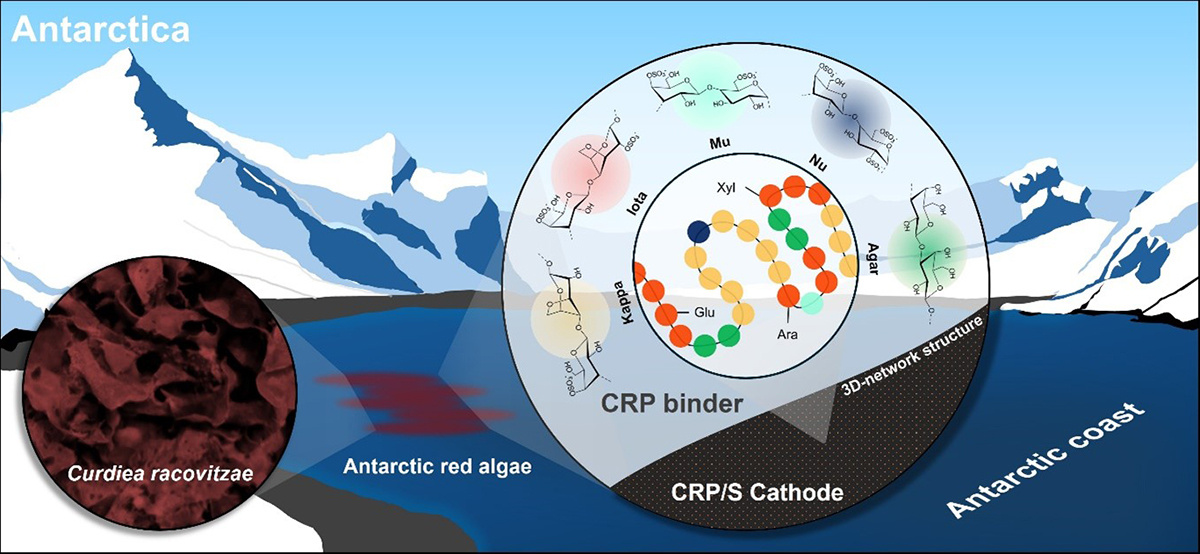

황을 양극재로 사용하는 리튬-황 전지는 높은 에너지 밀도로 인해 차세대 이차전지로 주목받고 있지만, 충·방전 시 황의 변질과 바인더(전극 재료를 묶어두고, 전기적 연결을 유지해 이차전지의 성능을 결정짓는 핵심 부품) 팽창 등으로 성능이 저하되는 한계를 지닌다. 연구팀은 혹독한 환경에서 생존하는 남극 홍조류 ‘커디에아 라코빗자에(Curdiea racovitzae)’에서 복합 다당체(Curdiea racovitzae Polymer, 이하 CRP)를 추출해 전극 바인더로 활용하는 방안을 모색했다.

CRP는 개미굴처럼 복합한 3차원 구조를 형성해 배터리 성능과 안정성을 크게 높였다. 기존 바인더 대신 CRP를 사용하면 배터리 용량 유지 성능이 100%가량 향상됐다. 이정태 교수는 “개미굴처럼 생긴 다공성 구조가 충·방전 시 내부 팽창을 흡수해 장기 사용에도 전극의 형태가 안정적으로 유지된다”라고 설명했다.

이정태 교수는 실험 설계 및 데이터 해석 전반을 주도했다. 특히 CRP를 황 전극의 바인더로 적용한 뒤 전기화학적 특성 분석, X-ray 기반 분광 분석, 전자현미경을 이용한 미세구조 분석을 진행하며 CRP가 형성하는 개미굴 형태의 다공성 구조를 과학적으로 규명했다. 이를 바탕으로 CRP가 전해질 침투를 돕고, 탄소-황 복합체 간 연속 네트워크를 형성해 전극의 성능과 안정성을 높인다는 사실을 입증했다.

이차전지 개발의 새로운 패러다임 제시, 국내 해조류로 연구 확장

남극의 홍조류가 세상에 잘 알려지지 않은 식물인 만큼 이정태 교수와 이슬아 교수는 식물에서 추출한 CRP의 성분도 다각도로 분석했다. 그 결과 CRP가 여러 유형의 점성 성분이 섞여 있다는 사실을 밝혀냈다.

이번 연구는 남극 식물이라는 미개척 생물자원과 이차전지를 결합한 세계 최초의 사례로 이차전지 소재 개발에 대한 새로운 패러다임을 제시했다. 이정태 교수는 “이차전지 분야에서 크게 주목받지 못했던 극지 해조류를 매개로 유의미한 이차전지 성능 향상을 이뤘다”고 강조했다.

이정태 교수와 윤의중 박사 공동연구팀은 상용화를 위해 대량 배양 기술 개발과 후보물질 추출 효율을 높이는 연구를 진행할 계획이다. 또한 국내 해조류에서도 유사한 성질을 가진 소재를 발굴하기 위한 추가 연구도 추진한다. 이정태 교수는 “배터리 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 지속 가능한 원료의 중요성이 커지는 만큼 바이오소재를 활용한 이차전지 소재 개발은 앞으로 더욱 주목받을 것”이라고 말했다.

글 김율립 yulrip@khu.ac.kr

사진 이춘한 choons@khu.ac.kr

ⓒ 경희대학교 커뮤니케이션센터 communication@khu.ac.kr